-

About Us

-

Donors

-

Foundations & Projects

-

Beneficiaries

-

News

Project

Dons au musée Carnavalet

Culture et diversité

Art

Préservation du patrimoine culturel

Projet en cours

Dons au musée Carnavalet

Soutien à l'enrichissement des collections de Musée Carnavalet - Histoire de Paris.

Le fondateur avait dans sa jeunesse fait partie de l’équipe de Michel Raude, animateur de l’association de Sauvegarde du Paris historique et du festival du Marais. Il s’y occupait de dégager les caves gothiques et les plafonds peints.

Si le Louvre et Versailles l’ont par la suite happé, il n’oubliait pas le quartier et son musée emblématique, Carnavalet. En juin 2021, est passé chez Artcurial un portrait du célèbre lieutenant de police Lenoir, qui officiait sous Louis XVI et avait pris la suite de Sartine. De forme ovale et de grande taille, le tableau fait partie de l’œuvre de Greuze, plus connu pour ses scènes de genre mais aussi auteur de portraits de qualité. Celui-ci a été gravé en 1777 par Juste Chevillet. Il a donc été peint entre cette date et la nomination de Lenoir au poste de lieutenant de police en 1774.

Quand il est passé en vente chez Artcurial, les conservateurs étaient tous pris par les derniers préparatifs avant réouverture du musée après des années de travaux. Ils ne l’avaient donc pas remarqué et notre signalement a été bienvenu. Ils ont pu l’acquérir à un prix fort modéré et nous avons pris en charge l’opération. Après restauration, le tableau a été installé dans la salle de la période pré-révolutionnaire.

⁎

La fondation a renouvelé son soutien en 2022 en offrant un portrait de l’administrateur de l’hôpital général de Paris, Jean de Gomont, par Jacob van Loo, qui passait en vente le 29 juin chez Delvaux. Le peintre l’a représenté devant l’hôpital de la Pitié. Deux bonnes raisons pour faire entrer ce tableau à Carnavalet !

Jacob Van Loo (1614-1670) est un peintre hollandais qui avait dû s’enfuir de son pays à la suite d’une rixe mortelle. Admis à l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1663, il est à l’origine d’une longue lignée de peintres, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. C’est un excellent portraitiste, mais il est surtout recherché pour ses nus porcelainés.

Dans une vente du 12 décembre 2022, passait un tableau d’Auguste Lepère représentant une vue sur l’église Saint-Gervais par temps de neige depuis le quai aux Fleurs. Il présente un fort contraste entre le premier plan dans l’ombre où l’on voit des silhouettes sombres et emmitouflées se hâter sur le quai, et la rive droite du fleuve dans le soleil, la Seine étant ici bordée d’un alignement de cabanes de lavandières. Les maisons du quai de l’Hôtel-de-Ville cachent en partie la vue sur Saint-Gervais.

Auguste Lepère est un peintre et graveur de la fin du XIXe siècle qui a beaucoup travaillé sur le motif à Paris, mais aussi à Nantes et en Vendée. Le catalogue raisonné de ses gravures a été établi par son fidèle ami, l’industriel nantais Alphonse Lotz-Brissonneau. C’est d’ailleurs de la collection Lotz-Brissonneau que provient le tableau. Carnavalet a bien reçu notre proposition d’achat : si les musées parisiens conservent un imposant fond de gravures de ce maître, ils sont beaucoup plus pauvres en peintures. En outre, les conservateurs nous ont révélé que Lepère avait son atelier à l’époque sur le quai aux Fleurs et c’est peut-être de sa fenêtre qu’il a peint le tableau. Il n’a ainsi pas eu beaucoup de chemin à faire pour croquer les lavandières en action (plusieurs gravures sur ce sujet), les mêmes dont on voit les cabanes sur la peinture. Le sujet a été gravé par Lepère vers 1887 dans un format élargi montrant à droite la pointe de l’île Saint-Louis et avec un arrangement différent des personnages au premier plan. Au vu de ces différences, on serait tenté de dire que la gravure a précédé le tableau et que celui-ci est une commande d’Alphonse Lotz dans un format plus resserré, d’autant que Lepère était avant tout un graveur. En poussant plus loin la recherche, on découvre qu’il a gravé une vue en sens inverse : du haut de la tour de Saint-Gervais en direction du quai aux Fleurs et de Notre-Dame ! Son atelier doit donc y figurer. Dans le quartier il a encore gravé un Combat contre la neige quai aux Fleurs, de 1890, ainsi que plusieurs vues du marché aux pommes qui se tenait sur le quai de l’Hôtel-de-Ville presque en face de son atelier. Tout ceci témoigne de l’ancrage d’Auguste Lepère dans son quartier. N’oublions pas aussi qu’en dehors de centaines de gravures sur Paris et ses vieux quartiers, c’est à lui que l’on doit ce formidable reportage sur la capitale à la fin du XIXe avec les plus de 200 bois gravés de Paris au hasard, paru en 1895.

*

En 2023, nous avons été peu actifs avec Carnavalet, et juste donné à leur demande un tableau de Noël Quillerier (1594-1669). Ce peintre s’est d’abord formé au cours d’un long séjour en Italie dans les années 1620, avant de rentrer à Paris en 1631. Ses œuvres répertoriées sont peu nombreuses et il est presque plus connu pour être le beau-frère du sculpteur Louis II Lerambert, et le beau-père d’un autre sculpteur, Antoine Coysevox. Néanmoins, en tant que valet de chambre du roi, il a reçu des commandes pour les Tuileries.

Ce qui a attiré l’attention des conservateurs, c’est une commande qu’il a reçue pour le couvent des Minimes, détruit après la Révolution mais qui était à deux pas de l’hôtel de Carnavalet, au nord de la place des Vosges, très exactement entre la rue des Minimes et la rue Saint-Gilles (c’est sur ses restes qu’est passée la rue de Béarn). Il en subsiste quelques vestiges rue des Minimes et dans une de ses cours, la mairie de Paris a créé récemment un jardin Arnaud Beltrame, après avoir récupéré la caserne de gendarmerie qui s’était installée là au XIXe.

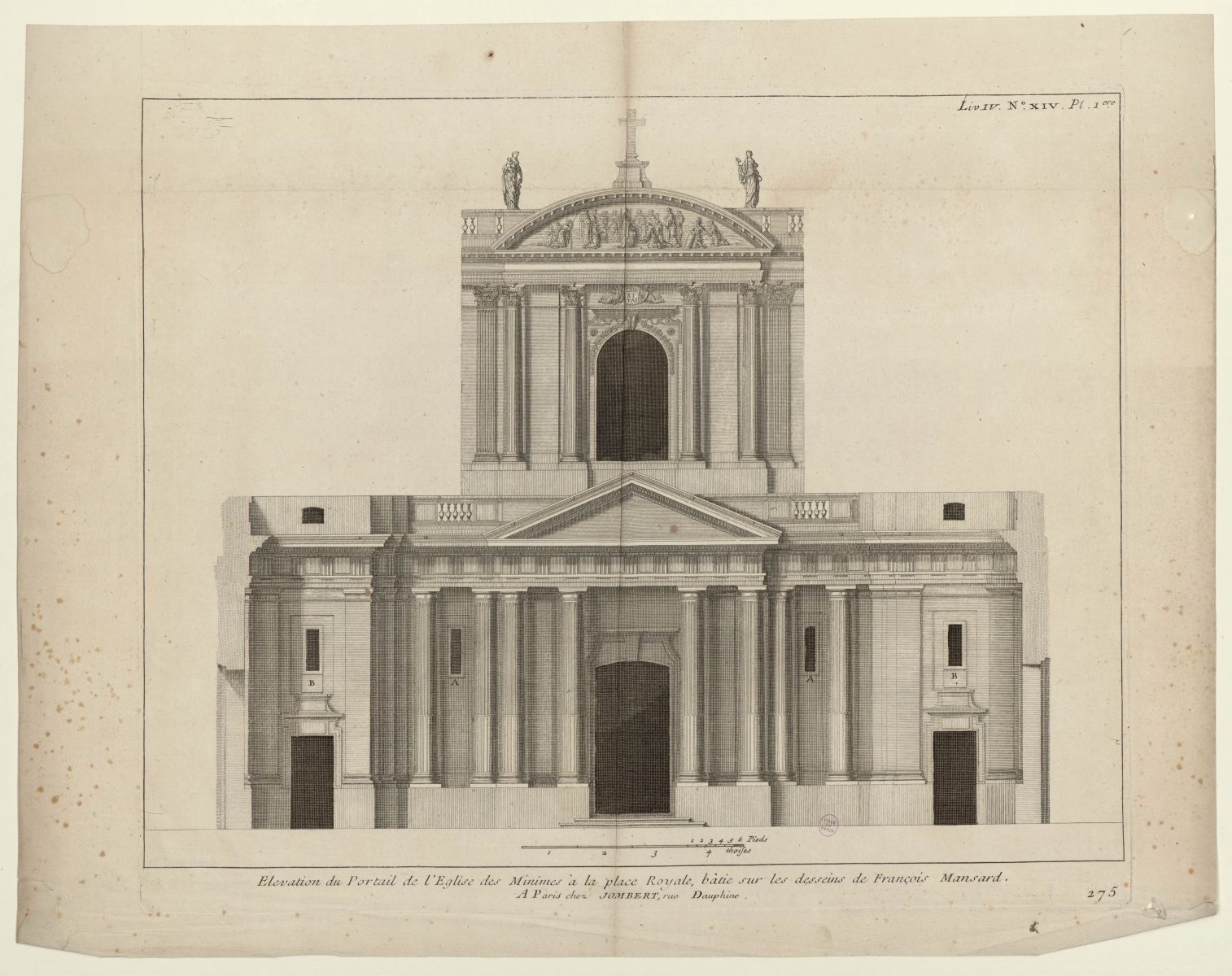

L’ordre des Minimes, qui est un ordre mendiant axé sur la pénitence et la pauvreté, a été fondé par saint François de Paule au XVe siècle. Il avait été appelé en France en 1483 par Louis XI qui se savait très malade et avait entendu parler des miracles qu’il accomplissait dans le royaume de Naples. Malgré les supplications du roi qui l’avait reçu à son château de Plessis-lès-Tours, il a laissé faire la nature et Louis XI est mort quelques mois après. Mais ce fut l’occasion pour lui de fonder un premier couvent sur place avant d’essaimer à travers la France. Après deux couvents à Passy et Vincennes, celui de Paris intra-muros a été créé sur des terrains achetés en 1610. L’église était construite en 1630, mais sans sa façade, voulue grandiose, commencée par François Mansart en 1657 et terminée par Pierre Thévenot en 1677, sans le dôme et les clochers du projet initial. Les Minimes ont doté l’église de douze chapelles latérales, parfaitement inutiles au culte mais dont les concessions à de grandes familles ont dû leur procurer des revenus substantiels. C’est ainsi que l’on est passé de la pauvreté et du dépouillement d’origine à une débauche d’œuvres d’art signées des plus grands noms : Simon Vouet et son frère Aubin, Philippe de Champaigne et son neveu Jean-Baptiste, Laurent de La Hyre, Jacques Sarazin (ici dans un rare rôle de peintre alors qu’il était surtout sculpteur), Martin Desjardins, Gilles Guérin ou au XVIIIe siècle Nicolas Coustou, Noël-Nicolas Coypel et Jacques Dumont.

Certains des monuments funéraires ont été fort heureusement sauvés à la Révolution et sont visibles dans nos grands musées, comme des statues du duc de La Vieuville et de son épouse au Louvre, ainsi que le buste de Nicolas Le Jay et le priant de son épouse, ou le médaillon de Colbert de Villacerf par Nicolas Coustou à Versailles. Face à Carnavalet, un petit bâtiment de la Bibliothèque historique de la ville de Paris abrite la statue en orant de Diane de France, duchesse d’Angoulême, sculptée par Thomas Boudin, et celle de son neveu Charles d’Angoulême par Pierre II Biard, pour rappeler les origines de l’hôtel d’Angoulême-Lamoignon. Ces statues proviennent de la quatrième chapelle droite qui était dévolue à la descendance des Valois, avec leurs tombes dans une crypte.

Mais celle qui nous concerne est la première chapelle droite. Elle était dédiée à saint François de Paule et a été concédée en 1637 au prince de Condé. Puis elle est passée à sa fille, la célèbre duchesse de Longueville.

Son autel était orné d’un tableau de Simon Vouet, depuis au Québec. Dans ses lambris étaient insérés neuf panneaux en hauteur représentant la vie de saint François de Paule. Ils ont été commandés à Noël Quillerier en 1648 par le duc de Longueville. On en a la liste mais un seul était connu à ce jour : Saint François de Paule faisant construire un temple, au musée des Augustins de Toulouse. Un deuxième est donc réapparu lors d’une vente Osenat du 3 décembre 2023 : La conférence entre Louis XI et saint François de Paule. Par conférence, il faut entendre rencontre. On y voit le saint en prière dans son modeste oratoire (il n’avait pas voulu résider au château du roi) et Louis XI, vêtu d’une houppelande, qui glisse un œil inquiet par la porte entrouverte.

Son autel était orné d’un tableau de Simon Vouet, depuis au Québec. Dans ses lambris étaient insérés neuf panneaux en hauteur représentant la vie de saint François de Paule. Ils ont été commandés à Noël Quillerier en 1648 par le duc de Longueville. On en a la liste mais un seul était connu à ce jour : Saint François de Paule faisant construire un temple, au musée des Augustins de Toulouse. Un deuxième est donc réapparu lors d’une vente Osenat du 3 décembre 2023 : La conférence entre Louis XI et saint François de Paule. Par conférence, il faut entendre rencontre. On y voit le saint en prière dans son modeste oratoire (il n’avait pas voulu résider au château du roi) et Louis XI, vêtu d’une houppelande, qui glisse un œil inquiet par la porte entrouverte.

Carnavalet, qui n’avait paradoxalement aucune œuvre d’art venant du couvent des Minimes, va pouvoir exposer ce tableau, et peut-être celui qui est aux Augustins s’ils consentent à le déposer.

⁎

Dans la vente Delon-Hoebanx du 17 avril 2024 passait un souvenir de la grande statue équestre de Louis XV par Bouchardon qui avait été installée place de la Concorde (place Louis XV à l’époque). Il s’agit d’un cylindre gravé réalisé dans le métal qui a servi à couler cette statue monumentale le 6 mai 1758. Il porte une inscription rappelant la composition de ce métal, le lieu et la date de la coulée (au Roule, le 6 mai 1758), après cinq ans de travail préparatoire par Bouchardon. Ce cylindre sert de sceau, de sorte que par les armoiries, on connaît le nom de son propriétaire : il s’agit de Jacques Jérôme Jollivet de Vannes (1712-1792), prévôt général de l’Ile-de-France, procureur du roi et de la ville de Paris.

Cet objet rejoindra le seul reste de la statue subsistant, la main droite géante du roi, offerte au Louvre et déposée à Carnavalet.

⁎

En septembre 2024, nous avons été été saisis de deux projets, un éventail révolutionnaire et des archives d’architecte du XIXe. Le 12, passait chez Rossini une collection d’éventails, dont l’un manquait à celle, pourtant très fournie, de Carnavalet, bon indice de sa rareté. Il s’agit de la Soirée des poignards, du 28 février 1791 aux Tuileries, au cours de laquelle des royalistes, membres ou anciens membres de la maison du roi, ont tenté de protéger Louis XVI que des révolutionnaires voulaient arrêter alors que l’émeute grondait à l’extérieur, mais le roi leur a ordonné de se retirer après avoir abandonné leurs armes. Ils ont plus tard été appelés les chevaliers du poignard.

L’éventail comporte une illustration représentant la scène, flanquée de couplets de chansons censées l’évoquer. Il a pu être acquis à bon compte.

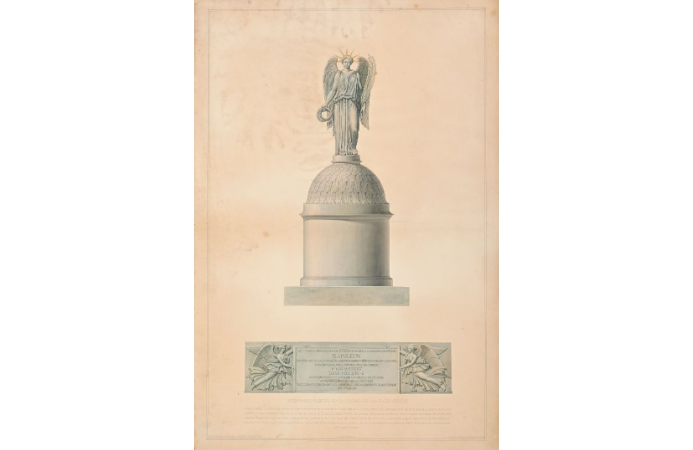

Le 24 septembre, dans une vente Daguerre, nous avons pu avoir deux lots de dessins d’architecture. Le premier concerne la colonne Vendôme dont la statue sommitale a été changée maintes fois au cours du XIXe siècle. On part d’une statue de Napoléon en empereur romain par Chaudet sous l’Empire, descendue et fondue sous la Restauration. On continue par une statue du même avec sa redingote de petit caporal installée sous la monarchie de Juillet et due à Charles Émile Seurre. Descendue en 1863, ce qui l’a sauvée des violences des communards, elle trône maintenant dans la cour d’honneur des Invalides. Napoléon III la remplace par une copie de la statue originelle par Dumont, qui fera le vol plané que l’on sait en 1871 avant d’être restaurée.

Ce que l’on ne savait pas, c’est que sous la monarchie de Juillet, le célèbre architecte Jacques Hittorff a signé un projet de statue sommitale. C’est à lui que l’on doit l’aménagement de la place de la Concorde et du bas des Champs-Élysées, la gare du Nord ou la mairie du 5e. Place Vendôme, dès 1830, il propose de remettre une statue au sommet de la colonne, et dessine une Victoire ailée tenant deux couronnes, une de lauriers pour les guerriers de la Grande Armée auxquels la colonne est dédiée, et une de chêne pour les citoyens qui au cours des Trois Glorieuses ont permis de restituer ce monument. Le projet ne sera pas retenu et Louis-Philippe ira plus loin en remettant une statue de Napoléon.

A la même époque, le roi décide d’ériger un monument à la gloire des combattants des Trois Glorieuses, ce sera la colonne de Juillet, installée au-dessus de la fontaine qui est au centre de la place de la Bastille. Le projet est confié à l’architecte Alavoine, qui meurt en 1834, juste avant le début des travaux. Le chantier est conduit par son confrère Louis Duc à qui l’on doit l’ornementation de la colonne. La statue sommitale est due au sculpteur Augustin Dumont, il s’agit du célèbre Génie de la Liberté (ou Génie de la Bastille) en bronze doré. Nous avons pu acquérir un carton de dessins de l’agence Duc relatifs à ce chantier et à d’autres conduits par la même agence.

⁕

Le 30 octobre suivant, nous avions repéré un tableau représentant le siège de Paris par Henri IV en 1590, peint quelques années plus tard par un membre de la famille Bunel ou proche d’elle. On pense à François II Bunel, peintre attaché au service d’Henri de Navarre dont le frère Jacob est plus connu, ou à celui qu’on appelle l’anonyme Magnin (un tableau au musée Magnin à Dijon, un autre au musée de Pau). C’est en tout cas quelqu’un qui n’était pas vraiment familier de la géographie de Paris, vu quelques erreurs qui émaillent cette représentation, dont Notre-Dame avec ses tours à l’est. L’œuvre se rattache aux séries sur le thème des batailles d’Henri IV (Arques, Ivry, Paris, Amiens). Mais contrairement à Arques, le siège de Paris n’était connu jusqu’ici que par un seul tableau, à Pau.

Le 30 octobre suivant, nous avions repéré un tableau représentant le siège de Paris par Henri IV en 1590, peint quelques années plus tard par un membre de la famille Bunel ou proche d’elle. On pense à François II Bunel, peintre attaché au service d’Henri de Navarre dont le frère Jacob est plus connu, ou à celui qu’on appelle l’anonyme Magnin (un tableau au musée Magnin à Dijon, un autre au musée de Pau). C’est en tout cas quelqu’un qui n’était pas vraiment familier de la géographie de Paris, vu quelques erreurs qui émaillent cette représentation, dont Notre-Dame avec ses tours à l’est. L’œuvre se rattache aux séries sur le thème des batailles d’Henri IV (Arques, Ivry, Paris, Amiens). Mais contrairement à Arques, le siège de Paris n’était connu jusqu’ici que par un seul tableau, à Pau.

Le camp d’Henri IV a connu deux emplacements : sur la butte Montfaucon, celle du fameux gibet, puis sur la butte Montmartre. Compte tenu du positionnement de la Bastille qui est très reconnaissable, la vue a été prise d’une colline du nord-est, donc la butte Montfaucon. La ligne de moulins qui surplombe la Bastille et se poursuit vers l’ouest est très vraisemblable. Les archives indiquent que l’agglomération était cernée de plusieurs centaines de moulins au Moyen Âge, dont ne subsistent que deux sur la rive droite, transformés en attractions touristiques.

La Seine qui s’étale nous rappelle que ses rives n’étaient pas canalisées et que passé les murailles de l’abbaye Saint-Germain des Prés, il y avait des marécages vers l’ouest. Dans le camp du roi, on remarque que ce dernier est vêtu à la romaine, un classique de la propagande royaliste qui assimile Henri IV à César. Dans une tente à droite, on voit une femme noblement vêtue qui s’apprête à boire une coupe. Selon la conservation, ce pourrait être une référence à la tragédie Sophonisbe de Nicolas de Montreux (1601) où cette Carthaginoise devenue reine de Numidie, préfère boire un poison plutôt que de se rendre à Rome pour y être exhibée par Scipion qui vient de la capturer. Nicolas de Montreux était le bibliothécaire du duc de Mercœur, un des chefs de la Ligue qui n’a fait sa soumission à Henri IV qu’en 1598, et Sophonisbe est la tragédie du retour à l’ordre après la fin d’une guerre civile entre Carthaginois.

⁕

La grande affaire de l’automne 2025 pour de nombreux musées a été la vente du fonds de l’architecte Pierre Fontaine le 21 novembre chez Thierry de Maigret. Il y a eu une centaine de préemptions par une quinzaine de musées, c’est tout dire https://www.latribunedelart.com/les-preemptions-de-la-vente-fontaine ! Le musée Carnavalet avait des ambitions et m’a appelé à la rescousse. Mais la Médiathèque du Patrimoine est intervenue pour nous demander de nous tenir à l’écart de plusieurs lots qu’elle visait, qui concernaient la Chapelle expiatoire et le Palais Royal. Dommage, car c’étaient des lots d’importance majeure. Nous avons pu néanmoins obtenir cinq lots, dont quatre à charge du mécène :

- lot 59, Symphorien Meunié (1795-1871), architecte et gendre de Pierre Fontaine, chargé entre autres du Palais Royal. Série de dix dessins sur la maison Meunié, rue Léon Frot (ex de la Muette) dans le 11e arrondissement, vues et plans dans un environnement encore très champêtre

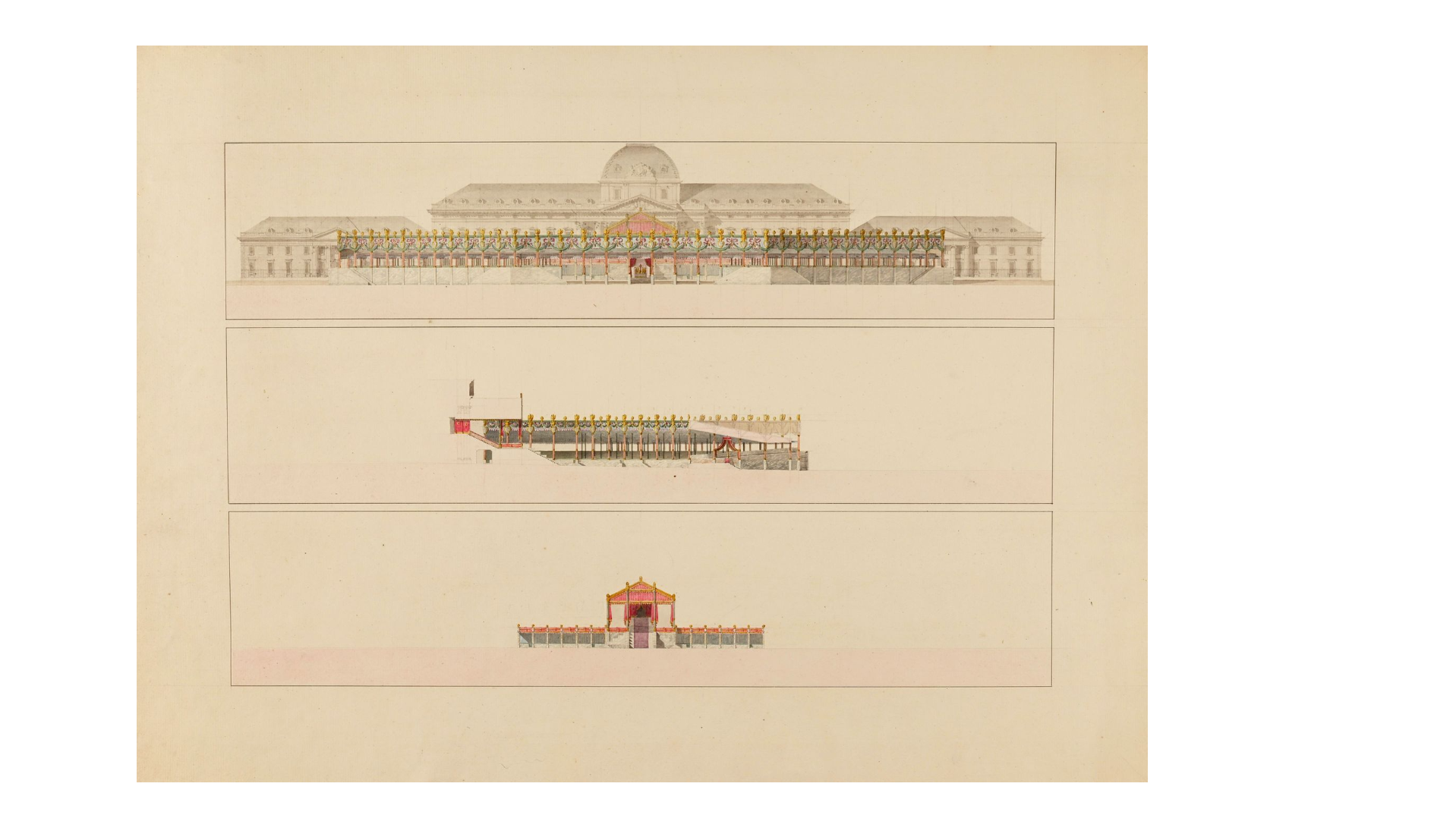

- lot 173, Pierre Fontaine : projet de décor pour la tribune impériale à l’assemblée du Champ de Mai en juin 1815. Un souvenir familial pour le mécène dont le quadrisaïeul a reçu des mains de Napoléon l’aigle impériale destinée au département des Vosges lors de cette cérémonie

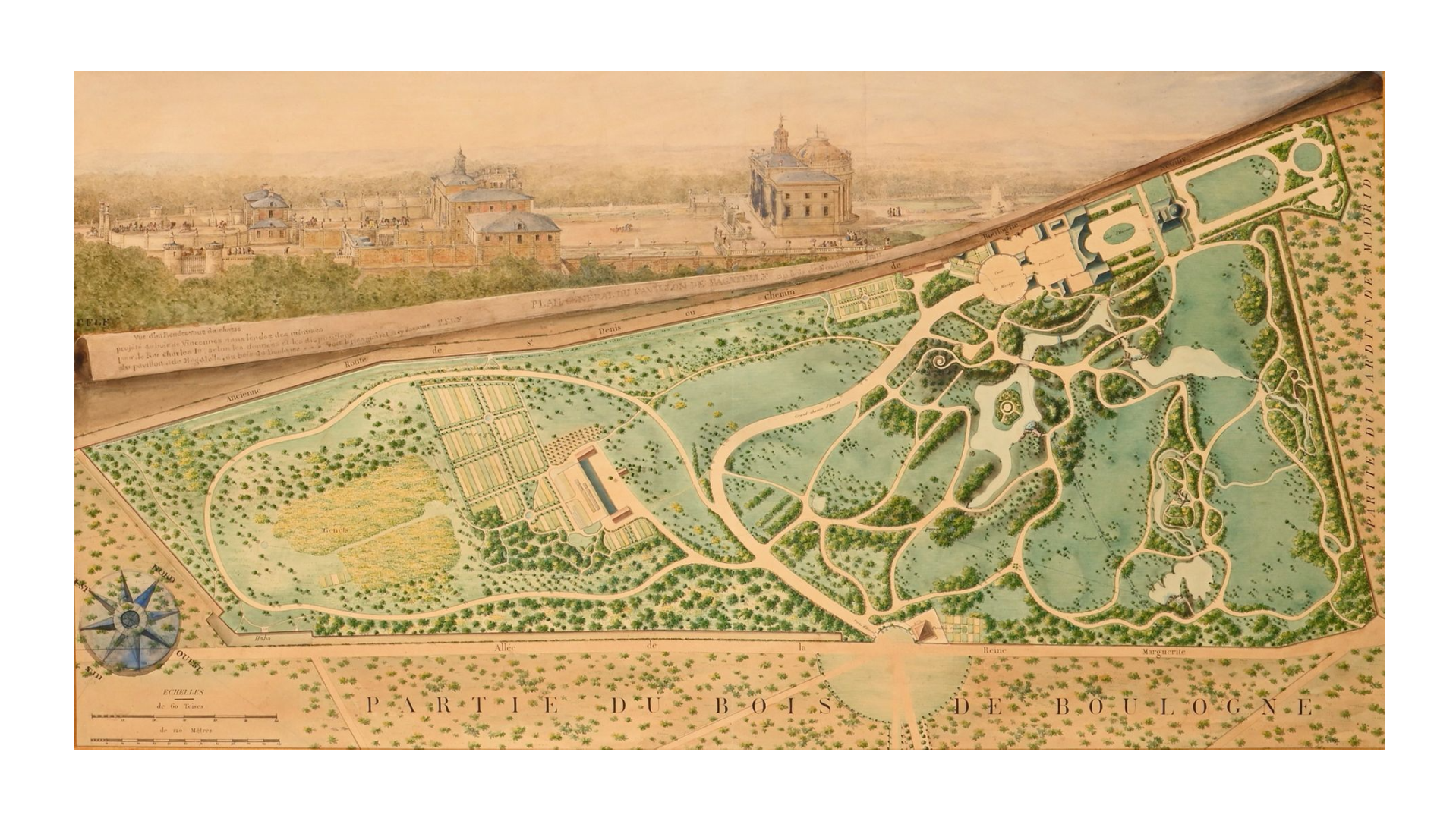

- lot 251, Pierre Fontaine : sur une commande de Charles X en 1829, dessin en marge d’un plan aquarellé du parc de Bagatelle, une vue cavalière des bâtiments encore intacts, avec des inédits importants sur la présence de chartreuses et d’une porte fortifiée. Il est prévu d’en faire un tirage sur un support imputrescible pour Bagatelle

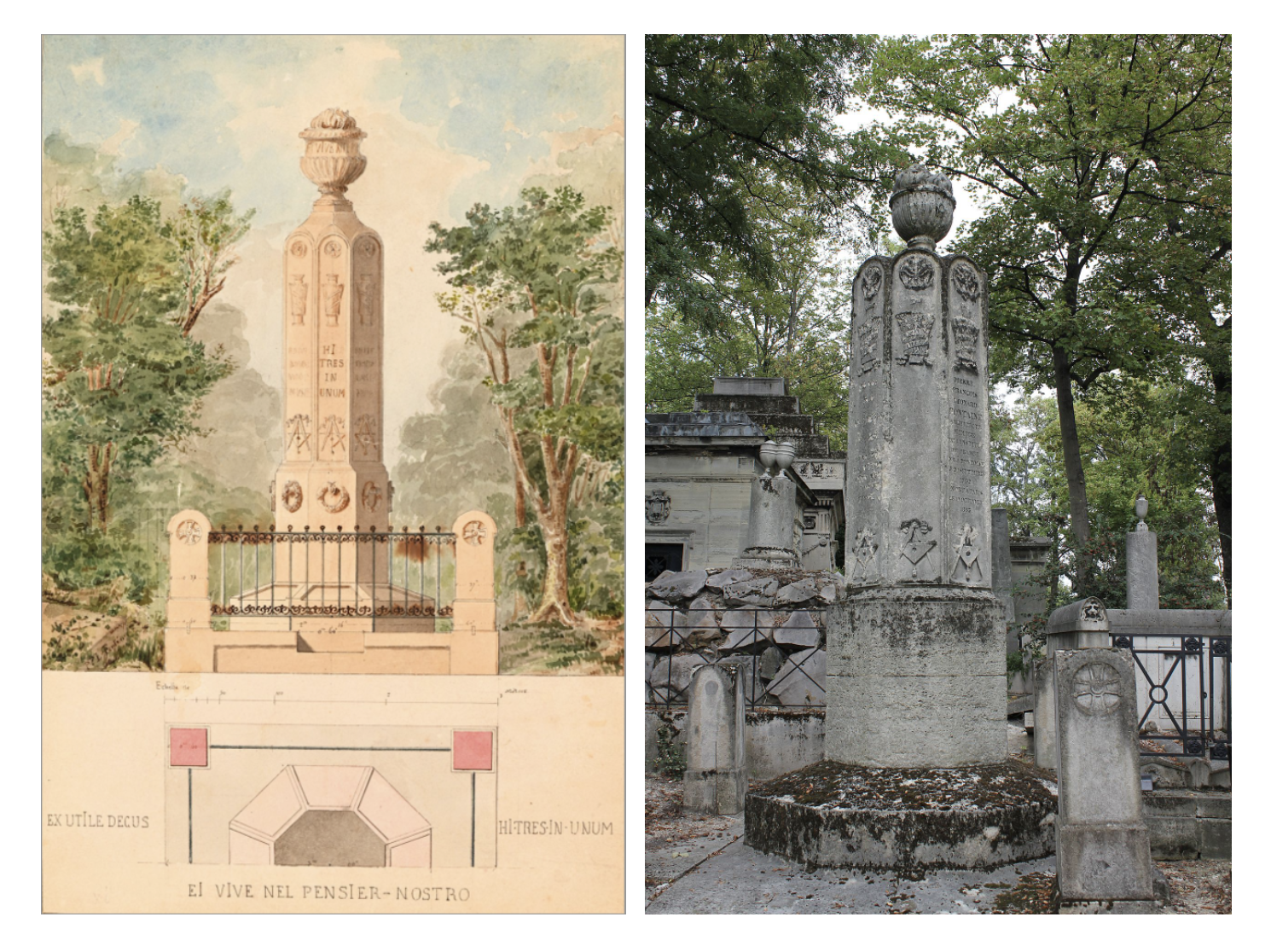

- lot 355, émouvant dessin aquarellé de Fontaine : projet de tombe au Père Lachaise réunissant les trois amis architectes : Charles Percier, Claude-Louis Bernier et lui-même. Moins connu que Percier et Fontaine, Bernier a travaillé avec eux sur divers projets, dont un Opéra

⁕