Dons pour Versailles

Fondation La Marck

-

Themenbereich

Kultur und Vielfalt -

Schwerpunkt

Philanthropie , Kunst -

Status

Laufendes Projekt -

Region

Frankreich

Soutien à l'enrichissement des collections de Versailles

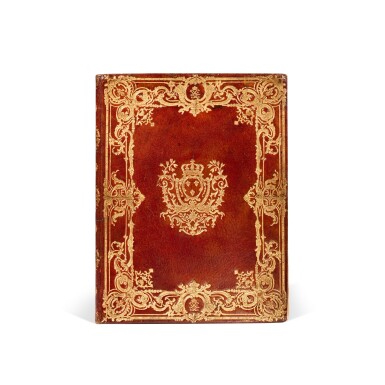

En 2023, nous remarquons dans une vente Sotheby’s du 29 novembre un porte-documents en maroquin rouge au chiffre et aux armes de Louis XV avec une riche dentelle d’encadrement. Nous proposons de financer son achat par l’intermédiaire des amis et notre proposition est acceptée.

La reliure est signée Pierre Vente (1722-1793). Il s’agit d’un libraire et relieur originaire de Verneuil-sur-Avre, embastillé pour avoir vendu des livres érotiques. Malgré cela, il a été nommé en 1753 relieur des Menus Plaisirs du Roi, puis autorisé officiellement à être libraire en 1764. Il avait sa boutique au bas de la Montagne Sainte-Geneviève.

Il a surtout relié des partitions et livrets qu’il était autorisé à vendre dans les théâtres aux heures des spectacles. De ses travaux pour la famille royale, la BNF détient une partition d’un compositeur italien reliée pour Madame Sophie.

Ce porte-documents contient encore des feuillets vierges, dont certains avec des traces d’encre, ce qui indique qu’il servait à la correspondance du roi. Nous n’irons pas jusqu’à dire qu’il avait sa place dans la table-bureau commandée à Riesener par Louis XV pour le Petit Trianon, à l’acquisition de laquelle nous avons contribué peu après (voir les dons au CMN), car c’est bien évidemment impossible à prouver !

⁎

Le 19 juillet 2022, passait à Londres dans une vente Christie’s de fin de saison un petit joyau : l’unique moutardier du mythique service rose chasse de Louis XV. Ce service est tellement rare dans les musées qu’il manque au Louvre, au Met, au Getty, au V&A, à Sèvres, à Windsor et même à la villa Ephrussi, pourtant spécialisée dans ces productions de Sèvres. Seule, la Huntington Library détient un échantillonnage des divers services roses, et le Petit-Palais a deux seaux à bouteilles du rose chasse. La principale raison de cette rareté est qu’il s’agit d’un service de 52 pièces pour deux personnes et non d’un des grands services royaux de plusieurs centaines de pièces. Ainsi, le service bleu céleste comprend six moutardiers, le rose chasse un seul ! Avertie de cette vente confidentielle par un ami de Versailles, Marie-Laure de Rochebrune nous a demandé si nous voulions bien financer l’opération et nous avons accepté sans hésiter. Nous n’espérions pas trouver une pièce de ce service, et surtout une de ses plus représentatives.

En 1757, Sèvres a fabriqué un premier service rose, le rose à réserves de fleurs. La couleur rose était une grande innovation, car très difficile à mettre au point et à appliquer. L’année suivante, c’est un service rose à réserves de scènes de chasse qui est créé. Il s’agit en fait de paysages dans lesquels figurent de minuscules chasseurs armés de fusils. Ces scènes toutes différentes sont d’une grande finesse et notre moutardier en possède quatre, sans compter deux plus petites sur son couvercle. On ne sait s’il s’agit d’une demande de Louis XV ou d’une idée du directeur de la manufacture. Le fait est que le roi s’est laissé séduire et a acheté le service. Lui qui avait un goût immodéré pour la chasse et son petit-fils qui partageait la même inclination ont montré un réel attachement pour ce service, qui était pour leur usage personnel. En témoignent de légères traces d’usure sur les côtes signalées dans le rapport d’état de la maison de vente mais en réalité peu visibles. En témoigne aussi le fait que le couvercle cassé a déterminé Louis XVI à en commander un nouveau en 1782. Accessoirement, on peut soupçonner le monarque d’avoir un certain goût pour la moutarde !

Quand le cabinet des Porcelaines a vu le jour, nous nous doutions qu’il pourrait servir d’aide à la décision pour le choix des priorités d’achat. Face à une vitrine bleu céleste, nous rêvions d’une vitrine rose et d’une vitrine verte. Un vrai défi compte tenu de la rareté de ces deux derniers services. Sans doute n’arrivera-t-on jamais à une vitrine complète de chaque, mais déjà les Amis ont offert deux pièces du service à fond vert et avec ce don du moutardier rose, on peut espérer avoir à terme au moins une étagère de l’un et de l’autre service, d’autant qu’en octobre 2022, le hasard a voulu que Christie’s mette en vente un lot de plusieurs pièces, dont certaines dépareillées, du service rose chasse : un spectaculaire plateau de déjeuner, une tasse et un sucrier. Manquaient la théière qui va avec, le couvercle du sucrier (refait sous Louis XVI, comme celui du moutardier) et la soucoupe de la tasse. Laurent Salomé a décidé de négocier le lot avant la vente pour éviter tout risque.

Deux encoignures pour l’appartement de Marie-Antoinette

Le 8 juin 2021, la maison Audap et Associés présentait deux encoignures de Martin Carlin, portant la marque désormais bien connue du garde-meuble privé de la reine, GRW, pour Grenier des Récollets à Versailles. Sur proposition de Laurent Salomé, directeur du musée de Versailles, la fondation a décidé de les offrir au Château.

La marqueterie de ces encoignures est en bois de rose et amarante, de ton très clair. Cette production est très éloignée du style que Martin Carlin a adopté pour ses fameux meubles à plaques de porcelaine que collectionneurs et musées se disputent, ou pour ses meubles en laque du Japon qui constituent le second volet de sa production de luxe. Plus simple et dépouillée, cette marqueterie s’apparente à celle de meubles conservés aux Etats-Unis, notamment une commode et un secrétaire de la Huntington Library à Pasadena.

Cette acquisition s’inscrit dans l’opération de restauration et de remeublement du deuxième étage de l’appartement de Marie-Antoinette au Château. Les encoignures ont été placées dans le petit boudoir de la reine.

Des modelli de Le Brun pour l’escalier des Ambassadeurs

En 2020, la fondation a eu l’occasion de s’associer à un achat marquant du musée de Versailles : des modelli de Le Brun pour l’escalier des Ambassadeurs. Il s’agit de deux peintures de Le Brun et son atelier, représentant Les différentes nations de l’Asie et Les différentes nations de l’Afrique, au format 66,5 x 55 cms.

L’escalier des Ambassadeurs, qui menait au grand appartement du Roi, a été construit à partir de 1671 par François d’Orbay sur des plans de son beau-père Louis Le Vau, récemment décédé. Il est connu pour les innovations de son agencement et la richesse de ses marbres. Il a été décoré de 1674 à 1679 par Le Brun, qui a conçu quatre loggias feintes, où on voit se presser contre une balustrade en trompe-l’œil les envoyés des quatre continents : Europe, Asie, Afrique et Amérique.

L’évidente qualité de ces deux peintures laisse à penser qu’il s’agit des modelli présentés au roi pour approbation. Versailles conserve déjà deux autres tableaux sur le même thème (Europe et Asie) mais d’une qualité moindre, qui sont donc plutôt des copies.

Il s’agit d’un témoignage unique du fabuleux décor de cet escalier mythique qui fut à son époque admiré dans toute l’Europe et a été au cours des siècles l’objet de nombreuses répliques. On doit à Mesdames sa disparition. C’est en effet pour loger ses filles que Louis XV le fit démolir en 1752.

.jpg)

© Château de Versailles, Dist. RMN / © Christophe Fouin

Deux biscuits de Sèvres pour l'appartement du roi

Le 7 novembre 2017, suite à un appel de dernière minute des conservateurs, la fondation La Marck a accepté de financer l'acquisition de deux biscuits de Sèvres représentant des vestales, première grandeur, sur des modèles sculptés par Boizot.

Il s'agit d'un tirage réalisé vers 1787 à très petit nombre (autour de trois paires). Ces vestales sont moins rares en deuxième grandeur. On sait que sur ces trois paires, une a été commandée personnellement par Louis XVI. Le roi aimait disposer des groupes en biscuit dans les pièces de son appartement intérieur.

Les deux vestales ont rejoint le salon des jeux, où elles ont été placées sur la cheminée, après soclage. Elles ont été présentées au comité de la fondation lors d'une cérémonie le 29 janvier 2018.

Le portrait de la comtesse d'Artois par Drouais

Le 15 novembre 1773, Charles-Philippe, comte d'Artois, épousait Marie-Thérèse de Savoie, fille de Victor-Amédée III, roi de Sardaigne, et sœur de l'épouse du comte de Provence. Peu après le mariage, François-Hubert Drouais était chargé de réaliser le portrait officiel de Marie-Thérèse, jeune princesse un peu triste. Ce portrait est perdu, mais une réplique autographe en avait été réalisée à l'intention du comte de Viry, ambassadeur extraordinaire du royaume de Piémont-Sardaigne, qui avait négocié le mariage.

Le tableau est passé des Viry dans la collection des ducs de Mortemart au château du Réveillon. Le 11 février 2015, l'ensemble du mobilier du château était vendu par Sotheby's. Versailles a alors préempté ce portrait et la fondation La Marck a financé l'opération. En 2016, il a été accroché dans le salon de l'appartement du capitaine des gardes, donnant dans la cour de marbre juste sous l'appartement du roi. Il retrouvait tous les portraits de la famille royale qui y étaient déjà, dont plusieurs Drouais. On notera au passage le lien entre cet appartement et le Grand-Duché : parmi les quatre capitaines des gardes de l'époque de Louis XVI, figurait le prince de Tingry, un Montmorency-Luxembourg...

Le comte d'Artois et sa femme ont eu quatre enfants, dont deux morts jeunes, mais la timidité naturelle de la comtesse l'a desservie et son mari s'en est vite détourné. Elle n'a jamais mis les pieds à Bagatelle, cette folie construite en moins de trois mois par Artois en 1777, au terme d'un pari avec sa belle-sœur, Marie-Antoinette. On y trouvait plus souvent ses maîtresses, dont la fameuse Rosalie Duthé, dite le passage des princes. D'où le bon mot qui circulait à Versailles : « Il prend du thé pour faire passer son gâteau de Savoie » ! La princesse, séparée de son mari sous la Révolution, est morte encore jeune à Gratz en 1805.

Un modello de Nicolas Adam pour la chapelle royale

Jacob Sigisbert Adam, sculpteur né à Nancy en 1670 et monté à Paris, a eu trois fils : Lambert Sigisbert, Nicolas Sébastien et François Gaspard, qui ont tous embrassé le même métier que leur père. Il a eu aussi une fille, épouse d'un autre sculpteur, Thomas Michel, et mère du célèbre Clodion, dont il est inutile de préciser le métier !

C'est Nicolas (1705-1779) qui nous intéresse. Après un long séjour à Rome au cours duquel il s'exerce en restaurant des marbres antiques, il rentre à Paris en 1734 et, dès son arrivée, il reçoit une commande significative : le duc d'Antin, fils légitime de madame de Montespan et directeur des Bâtiments du Roi, veut terminer le décor de la chapelle royale de Versailles et choisit pour les autels des chapelles latérales dix jeunes sculpteurs, parmi lesquels Bouchardon, Ladatte, Guillaume II Coustou, les frères Slodtz et les frères Adam (Lambert et Nicolas). Les mêmes frères Adam recevront par la suite une autre belle commande : le groupe de Neptune et Amphitrite du bassin de Neptune, pour lequel Nicolas assistera son aîné.

Pour la chapelle royale par contre, ils travaillent séparément : à Lambert, la chapelle Sainte-Adélaïde, et à Nicolas, la chapelle Sainte-Victoire, en référence à madame Adélaïde et madame Victoire, deux des filles de Louis XV, car toutes ces chapelles sont dédiées à des saints patrons de la famille royale. On peut suivre avec précision le déroulement des opérations : le modello en plâtre teinté couleur bronze du Martyre de sainte Victoire est présenté au salon de 1737, il fait 53 x 81. En 1740, Nicolas Adam travaille sur le modèle de cire de la version définitive, qui mesure 76 x 137 et, une fois le bronze coulé, il le présente au salon de 1743 ; il sera mis en place en 1747. De l'avis de tous les spécialistes, dont Alexandre Maral qui a préempté le modello passé chez Sotheby's en juin 2017, les reliefs des frères Adam sont parmi les plus beaux de ceux livrés à l'occasion de cette commande des Bâtiments du Roi. Leur composition reflète l'influence du baroque italien avec un foisonnement de détails qui accentue la dramaturgie de l'ensemble.

C'est donc le modello en plâtre teinté qui a été offert par la fondation La Marck au musée de Versailles. Il existe dans l'église Saint-Louis de Fontainebleau une autre version en terre cuite de plus petit format (34 x 60), un peu fruste et qui pourrait être une première esquisse, ou bozzetto. Les trois versions diffèrent sur des détails et permettent de suivre l'évolution du projet. C'est tout le processus de création, avec les hésitations, les tâtonnements de l'artiste, qui nous est ainsi révélé et que l'on peut suivre avec fascination. Prenons le couple victime - bourreau : dans la terre cuite, le bourreau donne un coup de pied à la sainte, qui est bien vivante, une forme de torture peu orthodoxe et qui le place dans une situation de déséquilibre. Sur le modello, la sainte est morte, une épée enfoncée dans le flanc presque jusqu'à la garde, et le bourreau la soutient tout en retirant ses cordes ; l'artiste conservera cette disposition pour le bronze. Un détail des plus audacieux figure dans l'angle supérieur gauche des deux premières versions : une jambe nue allongée, qui, avec un aigle aux ailes déployées, est censée évoquer Jupiter ! En effet, c'est un prêtre de Jupiter qui a fourni le bourreau au païen auquel Victoire refusait de se donner. Ce prêtre, grimaçant et menaçant, est présent sur la droite de la composition, le bras tendu vers Jupiter. Dans la version finale, l'artiste choisit plus sagement d'évoquer ce dernier en montrant le bas de sa toge et ses deux pieds, toujours avec l'aigle à ses côtés. Notre modello est par ailleurs cadré différemment : il est moins large que le bronze, de sorte qu'à droite on ne voit qu'une faible partie de la tour et à gauche le joueur de cor est presque caché. Néanmoins, l'œuvre est si brillante et si vibrante que l'on peut la préférer au bronze... Bien que s'exprimant dans le cadre contraint d'un bas-relief, Nicolas Adam réussit à en repousser les limites en réalisant là un morceau de haute virtuosité. A la même époque, il en conçoit un autre, son morceau de réception à l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui ne sera réalisé en marbre qu'en 1762, il s'agit du Prométhée enchaîné, œuvre étourdissante qui trône désormais au Louvre.

Il faut encore souligner que ce modello n'était pas connu jusqu'à la vente de Sotheby's et qu'on n'en connaît aucun pour les autres reliefs de la chapelle royale. Il va rejoindre une salle du musée consacrée à des souvenirs de cette chapelle et qui en est toute proche. Si le rapprochement avec le bronze est passionnant, ses qualités intrinsèques en font une œuvre d'art à part entière, qui, selon Alexandre Maral, était destinée à suivre sa vie propre. C'est sans doute pour cette raison que l'artiste a choisi de rééquilibrer le relief en réduisant sa largeur, sa forme n'étant plus contrainte par la présentation sur un autel.

Portrait de la comtesse d'Artois par Drouais